【小学生の自由研究】伝記を使って、夏休みに「歴史巻物」を作ってみよう!

2025年08月20日12時00分

夏休みの自由研究、今年はなににするか決まっていますか? せっかくなら楽しく学べて、友だちとかぶらず、ちょっと自慢できるような作品にしたいですよね。そんな小学生のみなさんにおすすめなのが、伝記を使って作る「歴史巻物」です!

伝記を読むことで、昔の人物がどんなふうに生きたのかがわかるだけでなく、それを巻物にまとめることで、オリジナルの作品として自由研究にぴったりの形に仕上がります。今回は、学研の伝記シリーズを活用しながら、夏休みにチャレンジできる「歴史巻物」の作り方を紹介します。楽しく学んで、自由研究で“歴史博士”をめざしましょう!

小学生にとって夏休みの「自由研究」は毎年の悩みのタネ

夏休みといえば、楽しみなことがいっぱい。でも夏休みには、宿題もたくさん。なかでも、自由研究は自分で研究テーマを決めなければいけないから、迷ってしまいがちです。工作や実験、調べ学習など、いろんなテーマがあるけれど、どれにするか決めるのはけっこうむずかしいですよね。

自由研究のテーマ決めは自分の「好き」や「気になること」から考えてみるのがコツ。歴史や昔の人物が好きなら、「歴史巻物」はぴったり! 手順をみながら、作ってみましょう。

自由研究におすすめ! 歴史巻物について

歴史巻物は、好きな歴史上の人物や出来事について調べて、その内容を巻物(くるくる巻ける形)にまとめる工作型の自由研究です。

この研究は、ふつうのレポートや工作とはちがい、読んで・まとめて・作るという3つの楽しさがあるのがポイント!

昔のお話を自分の手でカタチにできるから、学びながら作品を作る楽しさも味わえます。

【小学生の自由研究】歴史巻物の作り方

それでは、実際に歴史巻物を作ってみましょう!

作り方はとってもシンプル。4つの手順にそって進めれば、あなただけのかっこいいオリジナル巻物が完成します。

巻物作りに必要な材料

・長い紙(コピー用紙をのりではってつなげたものでもOK)

・名前を書く紙

・かざりのついた紙(千代紙や雰囲気のある包装紙、柄のついたおりがみなど)

・筒(ラップの芯や、トイレットペーパーの芯、食べ終わったお菓子の筒など)

・ストロー または わりばし

※筒とストローは同じ長さのものを使ってね!

・ひも(リボンでもOK)

・のり(両面テープやセロテープでもOK)

・ぺんや色えんぴつ

手順①:巻物にする人を選ぼう

まずは、巻物にまとめたい人物をえらびましょう。

戦国時代の武将、明治時代の偉人、発明家や芸術家など、どんな人の人生にもドラマがあります。なので、選ぶのは歴史上の人物であれば、だれでもOK! 有名な人でもいいし、あまり知られていなくても自分が「気になる!」と思った偉人であれば大丈夫です。自分が「もっと知りたい」と思える人物を選ぶのがポイントです。

迷ったときは、図書室や図書館の伝記コーナーに行ってみましょう。「この人、おもしろそう!」という出会いがあるかもしれません。

手順②:情報を集めよう

巻物にする人が決まったら、次はその人について調べてみましょう。

その人がどんな時代に生きて、どんなことをしたのかは本やインターネットで調べれば詳しく知ることができます。

それから、もし選んだ人物の伝記があれば、ぜひ読んでみましょう。伝記は、その人の生まれてから死ぬまでに起きたことを記録したものです。その人の生き方やなにをがんばったのかが、詳しく書かれているので、この巻物作りにはもってこいです。

余裕があったら、選んだ人の生まれた場所や、活やくした土地がわかったら、近くにある博物館やゆかりの地を見に行ってみるのもおすすめ! 想像しながら歩いてみると、歴史がもっと身近に感じられるはずです。展示や資料も自由研究に役立ちますよ。

おすすめの伝記について、このあとくわしく紹介しているので、「もっと知りたい!」と思った人は、ぜひ後半のセクションも読んでみてくださいね。

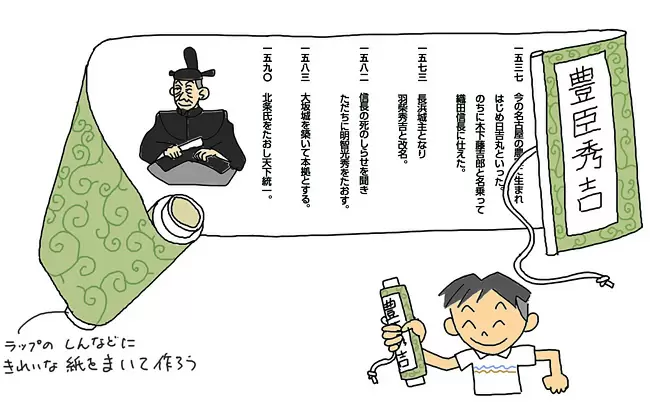

手順③:長い紙に調べたことをまとめよう

調べたことがたくさん集まったら、それを長い紙にまとめていきましょう。

コツは、出来事が起こった順に書いていくことです。たとえば、「○○年に生まれる」「○○年に○○で活やくする」「○○年に○○の戦いに出る」など、年号といっしょに出来事を書くと、どんなふうに生きたのかがよくわかります。

そのまま文字だけでまとめてもいいのですが、途中に人物の絵や、戦い・発見などの場面のイラストを入れると、とっても明るくてすてきになりますよ。

もし、博物館やその人に関係のある場所に行ったなら、写真をはってまとめるのもおすすめです。ただし、かたい写真用紙はあとで巻物にしたときに巻きにくくなることがあるので、小さ目に切って使うか、ふつうの紙にプリントしたものを使うといいですよ。

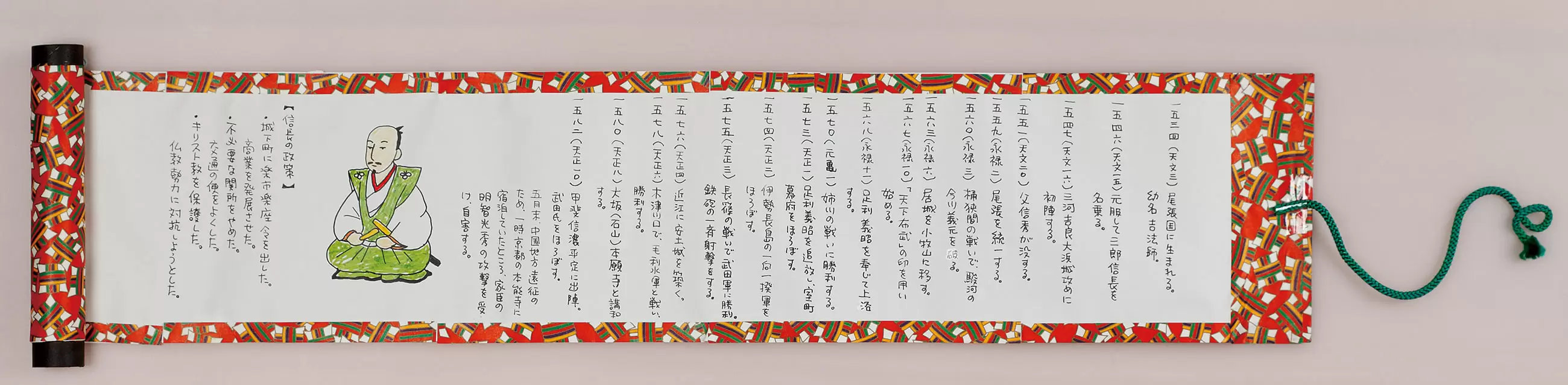

手順④:巻物の形に仕上げよう

調べたことをまとめた紙ができたら、いよいよ巻物の形にしていきます。まず、紙のうらが白いとちょっとさみしいので、千代紙やもようのある包装紙、カラフルなおりがみなどをうらに貼って、見た目を明るくしてみましょう。ふちにかざりをつけると、もっときれいに見えます。

つぎに、紙の左はしにラップの芯やトイレットペーパーの芯などをセロテープでしっかりとめます。ここが巻物を巻いていく“本体”になります。

右はしには、ストローや割りばしを貼りつけて、持ち手のような形にします。このとき、ストローのまん中にリボンやひもをはさんでテープでとめておくと、さいごにリボンでくるくる巻いて、ちょうちょ結びにできてとてもかっこよくなります。

巻き終わったら、まんなかあたりに「タイトル(名前)」を書いた紙をはって、自分だけの巻物が完成!

【おすすめ伝記】学研まんが 『日本と世界の伝記』を読んでみよう

歴史や有名な人物について調べるときにおすすめなのが、学研まんが『日本と世界の伝記』シリーズです。ドラマチックなストーリーときれいな絵で、楽しく読み進められ、偉人の一生について知ることができるこのシリーズは、ガッコミ編集部イチオシの伝記作品なんです♪

巻末に年表や人物相関図があるため「巻物」にしやすい!

学研まんが『日本と世界の伝記』シリーズには、まんがだけでなく、巻末にくわしい資料ページがついています。そこには、その人物が生きた時代の年表(いつ・どんなことがあったか)や、登場人物の関係がわかる図(人物相関図)、写真や名言などがたくさんのっています。

これらの資料を使うと、巻物にまとめるときにとっても便利! 出来事を起きた順に書いたり、かんたんな図を入れたりすると、巻物の内容がわかりやすくなります。

さらに、まんがの中にはその人物がどんなふうに考え、どんな道を歩んだのかを感じられるエピソードもたくさん。巻物のしめくくりに、自分の「心にのこったこと」や「えらんだ理由」として書くのもおすすめですよ。

ガッコミで試し読みしてみよう

歴史まんがをどれにしようか迷っているときは、まずガッコミで試し読みをしてみましょう!

ガッコミは学研が運営している無料まんがサイトで、「日本と世界の伝記」の一部作品を試し読みすることができます。

試し読みをして「これだったら続きを読みたい!」と思ったら、ぜひ1冊まるごと読み進めてみてください。

まとめ:自由研究で巻物を作って、「歴史博士」になっちゃおう!

ここまで読んでくれたあなたは、もう「歴史巻物」の作り方がバッチリわかってきたはず!自分で調べて、まんがで学んで、手を動かしてまとめる―この夏、そんな自由研究ができたら、とってもすてきですよね。

もし、好きな偉人の巻物を作りあげることができたら、あなたはもうその人の立派なエキスパート! 「歴史博士」への道も、そう遠くはありません。

歴史巻物を作ることで、昔の人たちがどんなことを考えて、どんなふうに生きてきたのかがよくわかります。自由研究を通して、あこがれの人物に一歩近づいてみませんか?

この夏休み、あなただけの「歴史巻物」を完成させて、みんなをびっくりさせちゃおう!

この記事で参考にした記事:https://kids.gakken.co.jp/jiyuu/category/research/historical_scroll/