【四字熟語20選】小学生のうちに知っておきたい四字熟語を無料で学ぼう!☆確認クイズ付き☆

2025年08月04日10時00分

四字熟語とは、漢字4つでできている意味のある言葉のこと。聞いたことはあるけど、じつはきちんと意味を知らない……。 なんてこともあるかもしれません。

この記事では、四字熟語の意味や種類をわかりやすく紹介し、覚えておきたいものをレベル別に紹介していきます。 後半にはクイズもあるので、ゲーム感覚で楽しめますよ! しっかり読んで、「四字熟語キング」をめざしましょう!

そもそも「四字熟語」ってなんだろう?

四字熟語は、漢字4つでできた短い言葉です。でも、ただの漢字の並びではありません。それぞれに意味があり、昔の人が大切にしてきた考え方や教え、気持ちを表しています。

たとえば、「努力」や「友情」を大切にする言葉もありますし、「自然」や「動き」をあすものもあります。昔の中国の本や詩からきたもの、日本で生まれたものなど、いろいろな種類があります。言葉の中に深い意味がつまっているので、知れば知るほどおもしろくなりますよ!

小学生のうちに四字熟語を学ぶメリット

① 言葉の力がぐんと伸びる

四字熟語を知っていると、いろいろなことを短く・正確に伝えることができるようになります。 作文や発表でも、「おお、言葉をよく知ってるな」と思ってもらえるようになります。

② 本やニュースがもっとわかるようになる

四字熟語は、本・マンガ・ニュース・アニメなど、いろいろな場面でよく使われています。 言葉の意味を知っていると、読んだり聞いたりしたときに「これ、こういう意味か!」とすぐに理解できます。 知らないと「なんとなくスルー」してしまうような言葉も、知っていれば世界がぐんと広がります。

③ 考える力・感じる力がそだつ

四字熟語には、「昔の人の知恵」「自然のうつくしさ」「人の気もち」などがこめられています。 「なるほど、こういう言い方があるんだ」「こんな考え方もあるんだ」と、言葉から学べることがたくさんあります。 言葉の奥にある意味を考えることで、相手の気もちを思いやったり、自分の考えを深めたりする力がつきます。

④ テストや受験にも役立つ!

中学受験や国語のテストでも、四字熟語はよく出てきます。 早いうちから少しずつ覚えておくと、あとで楽になるだけでなく、「見たことある!」という安心感もつきます。

四字熟語の種類

四字熟語は、漢字四文字で構成された言葉であり、いくつかの種類に分類することができます。

言葉の意味や組み合わせ方によって分類され、それぞれに特徴があります。

① 意味が似た熟語を組み合わせているもの

まず、同じような意味をもつ漢字や言葉を組み合わせてできるタイプです。

意味が近い言葉を重ねることによって、普通に言うよりも内容をより力強く、はっきりと伝えることができるのが、このタイプの特徴です。

【例】

・ 千変万化(せんぺんばんか)

「ものごとがさまざまに変化する」という意味をもっています。さまざまという意味の「千万」と、変わるという意味の「変化」をばらして組み直した言葉です。このように近い意味の単語同士をばらして、組み直す四字熟語もあります。

・ 自由自在(じゆうじざい)

「思いのままに動いたりふるまったりできる様子」を表します。「自由」も「自在」も、制限なく行動できる意味をもっており、これも似た意味を重ねた四字熟語です。「自〇自〇」と同じ音をくりかえすことで、リズミカルになって、言いやすく、印象に残る効果があります。

・ 独立独歩(どくりつどっぽ)

「他人に頼らず自分の力で行動すること」という意味です。「独立」と「独歩」という似た内容をもつ言葉が並んでいて、自分の意志で進んでいく様子を強く表しています。「独〇独〇」と同じ音をくりかえすことで、リズミカルになって、言いやすく、印象に残る効果があります。

② 意味が反対の熟語を組み合わせているもの

次に、正反対の意味をもつ言葉を組み合わせて、一つの意味を作り出している四字熟語です。

正反対の言葉を組み合わせることで、世の中のバランスや、物事のうらとおもて、対立するけれど切りはなせない関係をわかりやすく伝えることができるのがこのグループの特徴です。

【例】

・ 右往左往(うおうさおう)

「右へ行ったり左へ行ったりして、どうしてよいかわからずあわてている様子」を表します。「右」と「左」という反対の方向を表す言葉が組み合わさっています。「〇住〇住」と同じ音をくりかえすことで、リズミカルになって、言いやすく、印象に残る効果があります。

・ 半信半疑(はんしんはんぎ)

「信じる気持ちと疑う気持ちが半分ずつある状態」を意味します。「信」と「疑」という、これも正反対の感情を組み合わせています。「半〇半〇」と同じ音をくりかえすことで、リズミカルになって、言いやすく、印象に残る効果があります。

・ 有名無実(ゆうめいむじつ)

「名前は知られているが、中身がともなっていない状態」を表します。「有」と「無」、「名」と「実」は対立する意味があり、「有名」と「無実」という、意味の違う言葉を組み合わせることで、表現をわかりやすくしています。

③ 中国や日本の古い詩や文章などからできているもの

続くこのタイプの四字熟語は、昔の中国や日本の詩、物語、ことわざなどから生まれたものです。

歴史や文化に根ざした背景を持っているため、単なる言葉の意味だけでなく、もとの話や時代背景を知ることによって、より深い理解につながります。

【例】

・ 温故知新(おんこちしん)

『論語』の中で、孔子が弟子に対して「過去のことをよく学び、新しい知恵を得ることが大切だ」と説いた教えから生まれた言葉で、「古いことを学び直し、そこから新しい知識を得る」という意味をもっています。

・ 四面楚歌(しめんそか)

『史記』にある、項羽が敵軍に包囲され、四方から故郷・楚の歌を聞かされて心が折れたという戦いの場面に由来しており、「四方を敵に囲まれて味方がいない、孤立した状況」を意味します。

・ 五里霧中(ごりむちゅう)

『後漢書』の中で、武将・劉表が敵の策略にかかり、迷って動けなくなった様子を五里先まで霧が立ちこめたように例えた話がもとになった四字熟語で、「まわりの状況がわからなくなり、どうしていいかわからない状態」を表しています。

④ 四字がそれぞれ対等の関係にあるもの

このタイプは、四つの漢字がそれぞれ独立していて、バランスよく並べられている四字熟語です。

それぞれの言葉が対等に並びながら、ひとつのまとまったイメージや世界観をつくりだしているところが特長です。四字の並びを見るだけで、ぱっと情景や気持ちが思い浮かぶような四字熟語が多いです。

【例】

・ 花鳥風月(かちょうふうげつ)

「花・鳥・風・月」という自然の美しいものを並べ、自然の風景や趣を表現しています。

・ 起承転結(きしょうてんけつ)

物語や文章の構成を表す言葉で、「話の始まり(起)、話を続ける部分(承)、話を変化させる部分(転)、話をまとめる部分(結)」を順に表しています。

・ 喜怒哀楽(きどあいらく)

人間のさまざまな感情である「喜び・怒り・悲しみ・楽しみ」を表しており、それぞれが対等に並べられています。

必ず覚えておきたい四字熟語10選

ここでは、日常生活でもよく使われる、基本的で大切な四字熟語を紹介します。学校の授業や習いごと、友だちとのやりとりの中でも出てくる言葉が多く、覚えておくととても便利です。

この10個をしっかり頭に入れておけば、作文や発表のときにも役立ちますし、ニュースや本の中でも意味がわかるようになりますよ。四字熟語は、ひとつ知るごとに言葉の世界が広がっていく宝物のようなもの。ここからはじめて、言葉の力をどんどん育てていきましょう!

異口同音(いくどうおん)

意味:大勢の人が口をそろえて同じことを言うこと。また、多くの人の意見が一致すること。

使い方:日曜日にピクニックに行こうという話に、全員が異口同音に賛成した。

注意:「異口」を「異句」と書かないこと。

温故知新(おんこちしん)

意味:前に勉強したことや、昔のことなどをもう一度調べなおして、そこで得た知識を、現在の考えや行動にいかすこと。

使い方:温故知新という言葉を祖父に教わったので、わたしは古典をよく読んでいる。

注意:「温故」を「温古」と書かないこと。

危機一髪(ききいっぱつ)

意味:ほんのわずかな差でたいへん危険な状態におちいるような、きわどいようす。

解説:「一髪」は一本の髪の毛のこと。髪の毛一本くらいのわずかな差まで危険がさしせまった状態をいう。

使い方:交通事故にあいそうになったが、危機一髪のところで助かった。

注意:「一髪」を「一発」と書かないこと。

十人十色(じゅうにんといろ)

意味:好みや考え方などは、人によってそれぞれちがいがあること。

解説:「色」は、人の考えや好み。それが「十色」でいろいろな考えや好みということ。人が十人いれば、十通りのちがったものがあるということから。

使い方:「好きな食べ物はなんですか?」という質問をしたら、十人十色の答えが返ってきた。

五里霧中(ごりむちゅう)

意味:ものごとの手がかりがなくて、どうすればいいかわからなくなること。

解説:昔の中国で、張楷(ちょうかい)という人は、仙人の術で五里(昔の中国で約2.7キロメートル)四方の霧をおこすことができ、その中にはいるとなにも見えず、方向もわからなくなったという話から。

使い方:手がかりが少なく、そうさは五里霧中だ。

注意:「霧中」を「夢中」と書かないこと。「五里霧(五里四方の霧)」と「中」で区切られる。

一朝一夕(いっちょういっせき)

意味:きわめてわずかな日時。ちょっとの時間。

解説:「一朝」は、ひと朝、「一夕」はひと晩で、とても短い時間のこと。後に打ち消しの言葉が来て、わずかな日時ではできない、という意味で使われる。

使い方:外国語の会話の力を身につけるのは、一朝一夕にできることではない。

言語道断(ごんごどうだん)

意味:言葉で表せないほどひどいこと。もってのほか。

解説:「道断」は、道がたたれる、つまり言い表せないこと。もとは仏教の言葉で、奥深い真理は言葉で言い表せるものではないという意味。

使い方:お年寄りにらんぼうするなんて、言語道断だ。

注意:「言語」を「げんご」と読まないこと。

一石二鳥(いっせきにちょう)

意味:ひとつのものごとで、ふたつの利益を得ること。

解説:「ひとつの石を投げて、同時に二羽の鳥をしとめる」という、英語のことわざからできた言葉。

使い方:習字をすると、きれいな字を書けるようになるし、漢字も覚えられるので、一石二鳥だ。

大器晩成(たいきばんせい)

意味:人よりすぐれた才能のある人は、年をとってからその才能を表すものだ。

解説:「大器」は、大きな器のことで、すぐれた才能をもつ人物のたとえ。「晩成」は、でき上がるまでに長い時間がかかるという意味。大きな器は、でき上がるのがおそいことから。

使い方:30歳をすぎてからかつやくするようになるとは、野球選手としては大器晩成だ。

馬耳東風(ばじとうふう)

意味:人が意見や忠告をしても、聞き流して気にもとめないこと。何を言ってもむだなこと。

解説:「東風」は春に東からふく快(こころよ)い風。人は春を知らせる風がふくと喜ぶが、馬は耳に春風が当たっても何も感じないということから。

使い方:弟は木のぼりが好きで、いくらあぶないからやめなさいと止めても馬耳東風だ。

わかるかな? 上級レベルの四字熟語5選

ここからは、ちょっとむずかしいけれど、知っていると「すごい!」といわれる四字熟語を紹介します。漢字もむずかしかったり、意味を知るのに昔の話を知っておく必要があったりしますが、そのぶん深くておもしろいです。

言葉の背景にあるストーリーを知ると、もっと意味がはっきりとわかってきます。ふだんの会話で使うことは少ないかもしれませんが、読書や作文のときに使えたら、とてもかっこいいですよ。

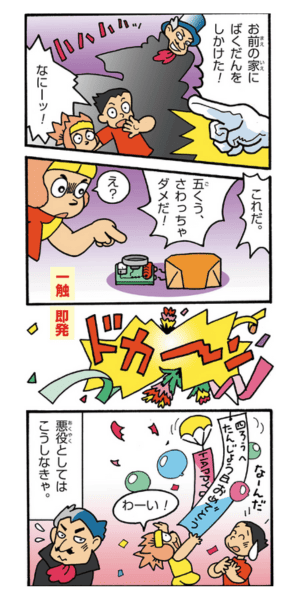

一触即発(いっしょくそくはつ)

意味:ちょっとしたきっかけで大事になりそうな、さしせまった危険な状態のたとえ。

解説:「即発」は「即座に(=すぐに) ばく発する」という意味。少しさわっただけで、すぐばく発してしまう、という意味から。

使い方:運動会のクラス対抗の騎馬戦で、三年一組と三年二組はにらみ合い、一触即発の状態だ。

注意:「即発」を「速発」と書かないこと。

因果応報(いんがおうほう)

意味:よい行いからはよい結果が、悪い行いからは悪い結果がうまれるということ。

解説:「因果」は、ものごとの原因と結果のこと。「応報」は、自分の行いの結果を身に受けること。本来は、よいこと悪いことのどちらにもいったが、今では悪い意味で使われることが多い。

使い方:うす着をしてかぜをひいたのだから、因果応報だ。

三寒四温(さんかんしおん)

意味:冬に、寒い日が三日ぐらい続き、そのあと暖かい日が四日ぐらい続き、それをくり返してだんだん暖かくなっていくこと。

解説:もともと冬に、中国東北部などで見られる気候をいう。日本では、ふつう三寒四温が何度かあって、やがて春をむかえる。

使い方:三寒四温をくり返し、春になるのを待つこの時期が、一年で一番わくわくする。

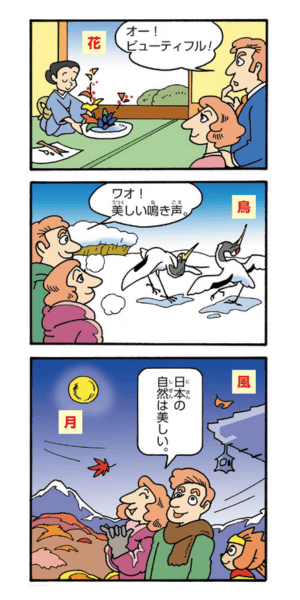

花鳥風月(かちょうふうげつ)

意味:自然界にあふれる美しい風景。また、美しい自然をながめたり楽しんだりする風流(ふうりゅう)な心のこと。

解説:「花鳥」は、美しい花や鳥の鳴き声などのこと。「風月」は、風や月などの自然界の風物のこと。

使い方:おじいちゃんの趣味は、花鳥風月を題材にした短歌をつくることだ。

八方美人(はっぽうびじん)

意味:だれからもよく思われようと、みんなに愛想よくふるまう人。

解説:「八方」は、あらゆる方向。もとは、どの方向から見ても欠点のない、美しい人という意味から、だれからもよく見られるように愛想よくふるまう意味で使われる。

使い方:ぼくは、だれとでも仲よくしようと思っているのに、八方美人と言われるのは心外だ。

なるほど! これがわかれば四字熟語キング!5選

ここでは、四字熟語のなかでも特に意味が深くて、レベルの高い言葉を紹介します。このレベルの言葉をしっかり使いこなせたら、まわりから「言葉に強いね!」と一目おかれるかもしれません。

意味だけでなく、使いどころもむずかしいものが多いので、よく考えながら覚えていきましょう。でも安心してください。ここまで読んできたあなたなら、きっと理解できるはず。言葉の達人を目指して、ラストスパートです!

栄枯盛衰(えいこせいすい)

意味:世の中のさまざまなものごとや、人生には、さかんなときとおとろえるときがあるということ。

解説:「栄枯」は、草木がしげることとかれること。「盛衰」は、さかんなこととおとろえること。

使い方:栄枯盛衰は昔からあることだが、今はこじんまりとしたこの家も、20年前はとても大きなお屋しきだったそうだ。

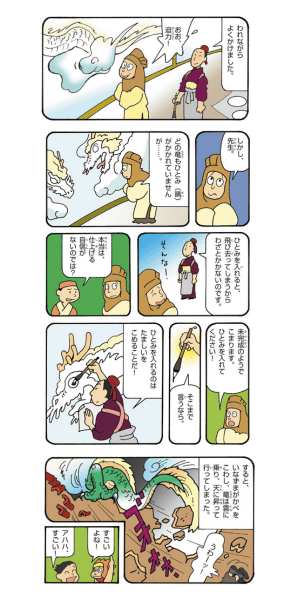

画竜点睛(がりょうてんせい)

意味:最後に最も大切な部分の仕上げをする。また、ものごとの最も肝心なところ。

解説:絵の名人がかいた竜の絵(画竜)が、最後にひとみをかく(点睛)と、天に昇った、という中国の話から。「画竜」は「がりゅう」とも読む。

使い方:テストで名前を書き忘れるとは、画竜点睛を欠いている。※「画竜点睛を欠く」と使う。

注意:「睛」を「晴」とまちがえないこと。

呉越同舟(ごえつどうしゅう)

意味:仲の悪いもの同士が、同じ場所にいっしょにいること。また、仲の悪いもの同士が力を合わせて助け合うこと。

解説:昔の中国で、敵対する呉(ご)と越(えつ)の人が同じ船に乗り合わせた。その船があらしにあったとき、両者は助け合って危機をのがれたという話から。

使い方:ライバル同士の東校と西校の野球部が合同チームをつくり、呉越同舟で全国優勝にいどんだ。

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)

意味:目的を達成するために、苦労を耐えしのび、努力しながら機会を待つこと。

解説:中国の春秋時代、呉(ご)の王の夫差(ふさ)は、父のかたきをうつため、まきの上に寝て心をふるい立たせ、かたきの越(えつ)の王の勾践(こうせん)を破った。敗れた勾践はその恥を忘れないため、苦い動物の肝(胆)をなめて、その後夫差をほろぼした、という話から。

使い方:臥薪嘗胆を合言葉にリベンジをねらう。

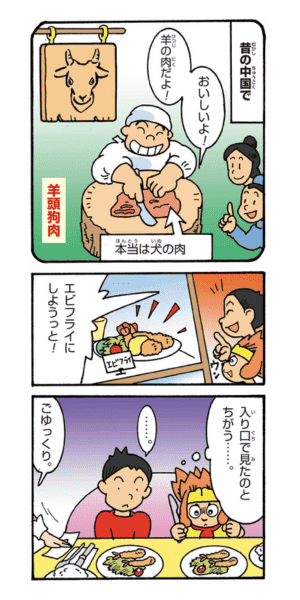

羊頭狗肉(ようとうくにく)

意味:見かけだけはりっぱだが、内容がよくないことのたとえ。

解説:「羊頭をかけて狗肉を売る」の略。羊の頭を看板に出しておいしい羊の肉を売ると見せかけて、実際は犬の肉を売ったという、中国の昔の話から。

使い方:テレビでせんでんしているカバンを買ったら、すぐこわれてしまった。まさに羊頭狗肉だ。

四字熟語意味当てクイズ10問

小学生までに知っておきたい四字熟語20選はいかがでしたか?

きっと新しく目にする四字熟語も多かったのではないでしょうか。でも、読んだだけでは全部の四字熟語を覚えることはちょっぴり難しいですよね……。

そのため今回は皆さんに楽しく四字熟語を覚えてもらうために、紹介してきた四字熟語の中からクイズをつくりました! ヒントの絵や意味をもとになんの漢字がはいるか考えてみてくださいね♪

①栄枯盛衰(えいこせいすい)

A:よい行いからはよい結果が、悪い行いからは悪い結果がうまれるということ。

B:きわめてわずかな日時。ちょっとの時間。

C:世の中のさまざまなものごとや、人生には、さかんなときとおとろえるときがあるということ。

②馬耳東風(ばじとうふう)

A:自然界にあふれる美しい風景。また、美しい自然をながめたり楽しんだりする風流(ふうりゅう)な心のこと。

B:人が意見や忠告をしても、聞き流して気にもとめないこと。何を言ってもむだなこと。

C:見かけだけはりっぱだが、内容がよくないことのたとえ。

③呉越同舟(ごえつどうしゅう)

A:仲の悪いもの同士が、同じ場所にいっしょにいること。また、仲の悪いもの同士が力を合わせて助け合うこと。

B:大勢の人が口をそろえて同じことを言うこと。また、多くの人の意見が一致すること。

C:目的を達成するために、苦労を耐えしのび、努力しながら機会を待つこと。

④花鳥風月(かちょうふうげつ)

A:だれからもよく思われようと、みんなに愛想よくふるまう人。

B:見かけだけはりっぱだが、内容がよくないことのたとえ。

C:自然界にあふれる美しい風景。また、美しい自然をながめたり楽しんだりする風流(ふうりゅう)な心のこと。

⑤一触即発(いっしょくそくはつ)

A:ちょっとしたきっかけで大事になりそうな、さしせまった危険な状態のたとえ。

B:きわめてわずかな日時。ちょっとの時間。

C:目的を達成するために、苦労を耐えしのび、努力しながら機会を待つこと。

⑥温故知新(おんこちしん)

A:冬に、寒い日が三日ぐらい続き、そのあと暖かい日が四日ぐらい続き、それをくり返してだんだん暖かくなっていくこと。

B:前に勉強したことや、昔のことなどをもう一度調べなおして、そこで得た知識を、現在の考えや行動に生かすこと。

C:言葉で表せないほどひどいこと。もってのほか。

⑦臥薪嘗胆(がしんしょうたん)

A:ものごとの手がかりがなくて、どうすればいいかわからなくなること。

B:人が意見や忠告をしても、聞き流して気にもとめないこと。何を言ってもむだなこと。

C:目的を達成するために、苦労を耐えしのび、努力しながら機会を待つこと。

⑧画竜点睛(がりょうてんせい)

A:自然界にあふれる美しい風景。また、美しい自然をながめたり楽しんだりする風流(ふうりゅう)な心のこと。

B:最後に最も大切な部分の仕上げをする。また、ものごとの最も肝心なところ。

C:だれからもよく思われようと、みんなに愛想よくふるまう人。

⑨羊頭狗肉(ようとうくにく)

A:好みや考え方などは、人によってそれぞれちがいがあること。

B:大勢の人が口をそろえて同じことを言うこと。また、多くの人の意見が一致すること。

C:見かけだけはりっぱだが、内容がよくないことのたとえ。

⑩大器晩成(たいきばんせい)

A:人よりすぐれた才能のある人は、年をとってからその才能を表すものだ。

B:世の中のさまざまなものごとや、人生には、さかんなときとおとろえるときがあるということ。

C:目的を達成するために、苦労を耐えしのび、努力しながら機会を待つこと。

四字熟語意味当てクイズ 解答

①C:世の中のさまざまなものごとや、人生には、さかんなときとおとろえるときがあるということ。

②B:人が意見や忠告をしても、聞き流して気にもとめないこと。何を言ってもむだなこと。

③A:仲の悪いもの同士が、同じ場所にいっしょにいること。また、仲の悪いもの同士が力を合わせて助け合うこと。

④C:自然界にあふれる美しい風景。また、美しい自然をながめたり楽しんだりする風流(ふうりゅう)な心のこと。

⑤A:ちょっとしたきっかけで大事になりそうな、さしせまった危険な状態のたとえ。

⑥B:前に勉強したことや、昔のことなどをもう一度調べなおして、そこで得た知識を、現在の考えや行動に生かすこと。

⑦C:目的を達成するために、苦労を耐えしのび、努力しながら機会を待つこと。

⑧B:最後に最も大切な部分の仕上げをする。また、ものごとの最も肝心なところ。

⑨C:見かけだけはりっぱだが、内容がよくないことのたとえ。

⑩A:人よりすぐれた才能のある人は、年をとってからその才能を表すものだ。

みなさん、四字熟語意味当てクイズは解けましたか? もしあまり解けなかったなら、ぜひもう一度見返して再チャレンジしてみてくださいね♪

もっとたくさん四字熟語を知りたい人はガッコミの『小学生のまんが四字熟語辞典』がおすすめ♪

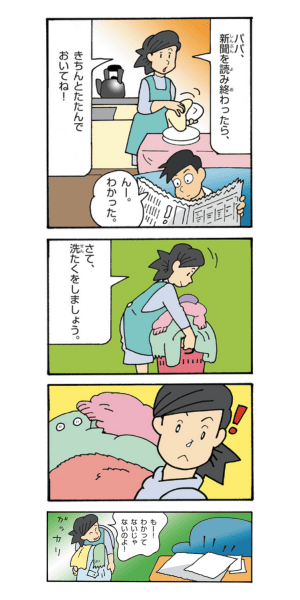

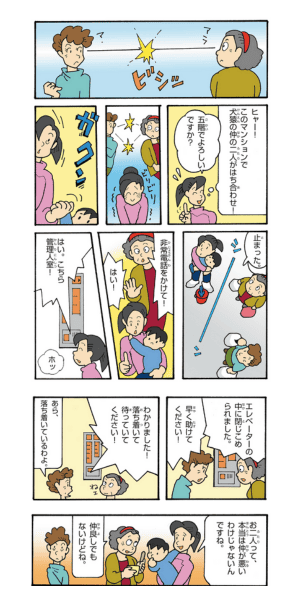

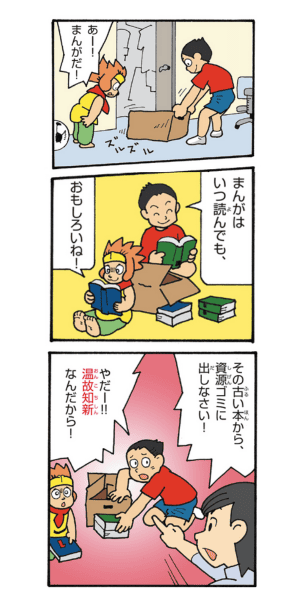

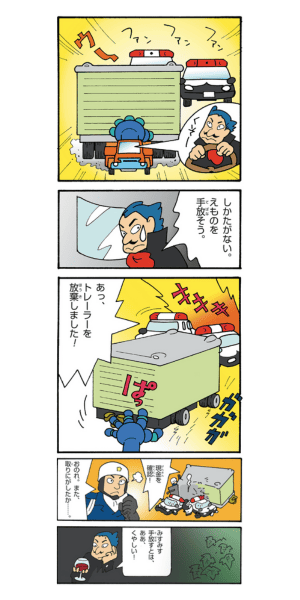

四字熟語の奥深さにもっと触れたいという人にイチオシなのがガッコミで掲載中の『小学生のまんが四字熟語辞典』です。ガッコミなら『小学生のまんが四字熟語辞典』を無料で読むことができるので、とってもおすすめです♪

まんがで四字熟語を学ぶことで、四字熟語を使う場面のイメージがつきやすく、暗記するよりスっと頭に入ってきて、楽しく四字熟語を覚えることができますよ!

『小学生のまんが四字熟語辞典』ってどんな本?

小学生が知っておきたい四字熟語を約250語選びオールカラーの四コマまんがでわかりやすく解説した四字熟語辞典! フルカラーのまんがだから四字熟語をビジュアルで理解できて、とっても読みやすいのが特長です♪

バランスよく四字熟語を学びたい方にぴったりの一冊です。また、四字熟語クイズもたくさんのっているので、楽しく四字熟語を学ぶことができます◎ 現在、ガッコミで無料公開中なのでぜひ読んでみてくださいね。

まとめ:楽しく四字熟語を学んできみも四字熟語マスターに!

この記事では、小学生のうちに知っておきたい四字熟語を20個紹介しました。 昔の人の学びがつまった四字熟語をたくさん覚えて、四字熟語マスターを目指しましょう!

学習まんがを無料で読むならガッコミで!

今知っておきたいニュースに関するお話も読める「ガッコミ」は、Gakkenが運営する無料のまんがポータルサイトです。子どもから大人まで楽しめる作品が満載で、歴史や科学、ゲームを題材にしたまんがが定期的に更新されています。学びながら楽しめる作品がそろっており、家族みんなで楽しむことができます。

心がうごく、世界が広がるまんがサイト ガッコミ

【ガッコミ 3つの特長】

1. 豊富なジャンルのまんがが読める!

歴史や科学の知識を深められる「学研まんが NEW日本の歴史」シリーズや、人気ゲーム「桃太郎電鉄」を題材にした地理・歴史攻略まんがなど、幅広いジャンルを網羅。定番のロングセラー作品も多数掲載されています。

2. 誰でも利用できて無料で楽しめる♪

登録不要で、すべての作品を無料で読むことができます。低年齢層のユーザーにも使いやすいデザインが特徴で、簡単にまんがを探して楽しむことができます。

3. いつでもどこでも読めるオンライン形式◎

スマホやタブレット、PCから簡単にアクセス可能。通勤・通学の合間やリラックスタイムなど、好きな時間にまんがを楽しむことができます ガッコミは、学びとエンターテインメントを両立させた新しい形のまんがポータルサイトです。歴史や科学、ゲームの世界に浸りながら、知識と感動を手に入れましょう。